|

|

|

江東区形成史 |

|

|

伝統と未来に息づく水彩都市・江東について

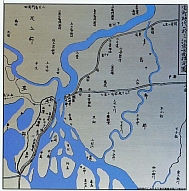

江東区は、江戸時代より現在に至るまでおおよそ400年の間、川を中心に発展してきました。

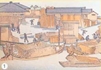

江戸の市街地に近く、水運の便に恵まれ、埋め立てに適した広い湿地帯があったことが、発展の要因でした。えどじだいには河川や掘割に木場や倉庫、問屋などが立ち並び明治、大正時代には、紡績、製材、鋼鉄、機械などの工業が発達しました。

昭和30年代後半になると、多くの工業が区外に転出し、跡地には集合住宅が建設されるなど住工混在の都心に近い町として発展してきました。また、輸送路としての使命を終えた運河は、現在では親水公園として生まれ変わっています。この歴史は、決して楽なものではありませんでした。度重なる水害た火災あるいは関東大震災や第2次世界大戦、戦後の復興期から高度経済成長期における公害、地盤沈下など犠牲が伴いました。

現在の「水彩都市江東」と呼ばれるうるおいのある町並みは、長年に渡る多くの人々の多大な努力の上に出来上がったものです。「水辺のまち」が形づかれていく中で、蓄積されてきた歴史的資源と伝統文化は区民共有の貴重な財産であり、そこに住む人々の心のよりどころでもあります。

|

【震災⇒

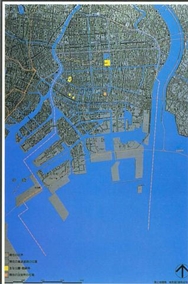

昭和初期】 1923 ~1945 |

|

復興事業が直ちに始められました。現在の街並みは、この時の区画整理でできました。また、現在の大部分はの橋がこの時整備され、主要なものは鉄橋となりました。 住宅建設は、同潤会が発足し、砂町住宅、猿江共同住宅、清砂通りアパートの計画的集合住宅が始められます。 重工業の発展とともに工場が進出し、京葉工業地帯の一大拠点となります。 埋立は、枝川1,2丁目、越中島3丁目、豊洲1~5丁目、東雲1,2丁目で行われました。 |

||||||

|

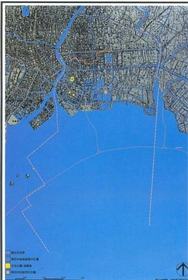

戦争が終り、疎開者の帰京、戦地からの復員、引き揚げなどで人口が急激に増加し、都営住宅の建設が進められました。区内では、昭和20年代に51団地2,671戸ができました。 一方、この頃は、水害に弱くキャスリン台風では、台風の通過が東京湾の満潮時と一致したため、区内のほとんどが浸水し罹災者154,134人、床上浸水23,493戸でした。 |

|||||||

|

【高度経済

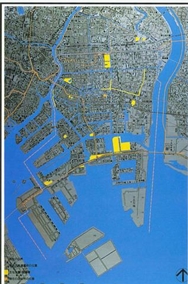

成長期】 1956 ~1973 |

|

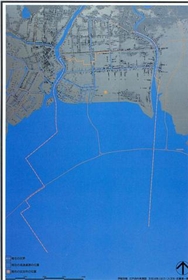

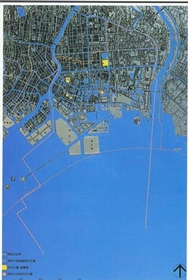

工場の区外移転に伴って大規模な大規模な集合住宅が次々と建てられました。大島4丁目公団、大島6丁目公団、南砂2丁目公社、北砂5丁目公団住宅などは企業跡地です。 南部地区の開発も進められ、夢の島の埋立、辰巳の建材ふ頭、豊洲6丁目の東京ガス、東京電力、鉄鋼ふ頭、新木場地区の整備が行われました。 |

||||||

|

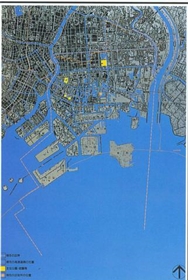

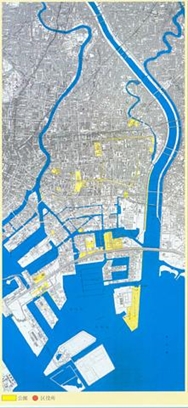

昭和50年代に入ると扇橋閘門の完成に伴う城東地区の内水位低下により、水害への安全性が一層増しました。 また、江東区を縦横に走っている仙台堀川・横十間川も親水公園化され、区民に親しまれる公園として、変貌しました。交通網も、地下鉄新宿線の開通に伴い、東と西を結ぶ交通が一層便利になりました。 昭和60年代に入ると川を利用した水上バスの運航や都心と臨海部を結ぶ有楽町線の開通に伴い、臨海部の開発が進んできました。 江東区の面積も臨海部に増加していきました。この臨海部は、江東区の海と玄関として、また、品川・江戸川を結ぶ拠点として発展していくことと予想されます。 |

|||||||

|

●面積、人口の推移  ●おもな公共施設

|